2月27日(水)に甚目寺中学校1年生の生徒さんを対象に第あま恵寿荘加藤施設長から職業講話をしていただきました。

講話では第Ⅱあま恵寿荘で働いている介護士や相談員、理学療法士や管理栄養士、事務職の方までインタビュー形式の動画をご準備いただきました。

インタビューでは「この仕事を選んだ理由」、「やりがい」など、それぞれの専門職の方から思いを聞くことができ、生徒のみなさんが真剣に聞いている姿から福祉職についての理解や将来の仕事への関心が深まったように感じます。

最後に生徒さんからの質問で「仕事をする上で大切にしていることは何ですか。」との質問に加藤施設長からは、「あきらめないこと」と回答がございました。

今までの施設運営の中で、諦めず課題解決に取り組み、継続してきたことによって、現在の結果につながっているとおっしゃっていたことがとても印象的でした。

中学生のみなさんの今後の学校生活にとっても大変貴重なお話でした。

職業講話の機会をいただいた甚目寺中学校様、職業講話を快くお引受けいただいた第Ⅱあま恵寿荘様ありがとうございました。

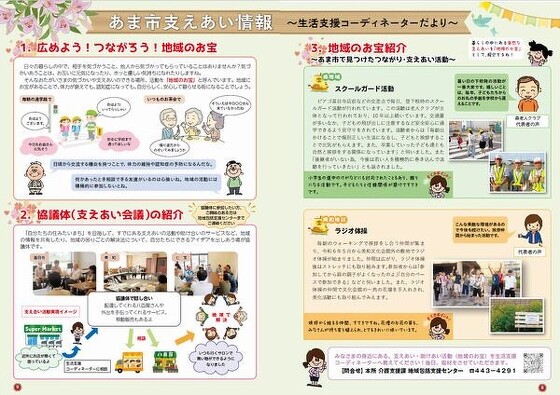

令和5年11月29日(水)にあま市美和文化会館にて「広げよう!あま市の支えあい~地域のお宝発表会」を開催し、95名の方々にご参加いただきました。

第1部では、今年度もご近所クリエーター酒井保氏に基調講演をしていただき、生活支援体制整備事業の意義や生活支援コーディネーターの存在について、ユーモアを交えて伝えていただきました。

第2部では、お宝発表会として4つの地域の代表者から活動についての思いや工夫されていることなどを発表していただきました。

第1部:基調講演 つながる喜び・つなげる喜び~つながりから生まれる地域の「お宝」~

団塊の世代が75歳以上のピークを迎える2025年問題に備えて、【つながり】をキーワードに健康寿命を延ばすために大切なポイントを話していただきました。友達とのお茶飲み、散歩、旅行、グラウンドゴルフ、老人クラブや趣味の集まり、町内会の活動など、日常的な「つながり」が健康寿命を延ばすことになる。自分たちの「暮らしぶり」を整え、日々の活動を続けていくことが大切とお話していただきました。

酒井 保 氏

講演会の様子

第2部:お宝発表会

★ご近所でおしゃべり会(美和)

友人との立ち話しから介護の悩みなど色々な話しが出て、「身近に集まりやすい場所が必要」と始まった集まりです。月に1回、庭先で手作りのコンロを囲んで、2時間自由に愚痴や悩み事を話してうさばらしをします。みんなが気を遣わないようにお茶の準備もお土産もありません。来たいと思う人が気軽に集まれる場所です。

(酒井氏講評)誰かに決められたわけではなく、自然発生的な「つながり」が健康寿命を延ばすために一番効果的な活動。楽しく過ごせることが長く続けられる秘訣ですね。

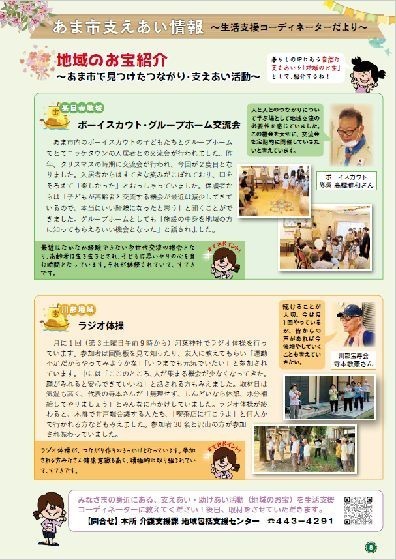

★おもちゃ病院(甚目寺)

甚目寺コミュニティ協議会の活動として毎月第1土曜日に甚目寺総合福祉会館で開催。おもちゃ愛好家と修理が好きな人がボランティアで参加しています。子どもたちとの楽しいコミュニケーションを大切にしていて、ある時3歳の子どもから「ありがとう」と大好きな恐竜を描いた手紙をもらったこともあり、嬉しく感じる出来事だったと話しが出ました。これからも地域の一員として子どもたちの成長を支える存在でありたいとおっしゃっていました。

(酒井氏講評)すごく素敵な活動。経済ジャーナリストの勝間和代さんが幸せの定義を「他人のありがとう」と言っている。国も、幸福感が健康寿命を延ばすのではないかと研究している。ぜひ続けてください。

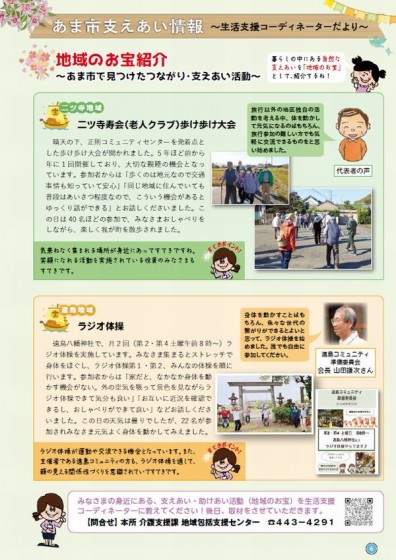

★SK会(下萱津)

子ども会の役員として活動し、意気投合して定期的に集まるようになり今年で38年目になります。昔から気心知れた仲間だからこそ気兼ねなく話ができる。たわいのない話しで始まり、たわいのない話しで終わる。人の悪口を言わないのがルールとのことです。月に1回食事会をして、年に1回旅行に行っています。

(酒井氏講評)年齢を重ねるにつれて「ハレ」が重要。民俗学の言葉で「ハレとケ」がある。ハレは非日常・ケは日常という意味。気心知れた仲間と食事会や旅行に行くなど「ハレ」の日を作り外出することで筋力の維持ができてフレイル予防になる。

★老若男女交流「あそとも」(遠島)

子育て中のママたちが「子どもから高齢者まで多世代が交流できる場を作りたい」と始めたサロンです。サロンで何度も顔を合わせるうち、自然に挨拶が交わされ近所で知り合いが増えました。そうした繋がりから大人が子どもを見守り、子どもが大人に飲食を運ぶなど気にかけあう関係ができています。

(酒井氏講評)向こう三軒両隣という言葉がある。自分が小さいころにはよく使っていた言葉だが、最近はあまり使われなくなった。小さい時に、近所のおじさんやおばさんと遊んでもらえた記憶は大人になっても決して忘れない。頑張って続けてください。

4地区の取組み紹介後、講師の酒井氏より

「生活支援コーディネーターは自治体に配属されている。4つの取り組みを聞いて、自分たちもやっていることがあればぜひ生活支援コーディネーターを活用してください。地域のお宝は、みなさんの暮らしぶりそのものです。みなさんから情報がいただければ生活支援コーディネーターはこれからも地域に出向いていきます。」と締められました。

まるっとあま(社協だより)第63号

目次

表紙・・・1ページ

赤い羽根共同募金運動(中間報告)・能登半島地震災害義援金について・・・2ページ

令和5年度 赤い羽根共同募金法人募金一覧表・令和6年度ボランティア保険・・・3ページ

安心支え合いネット員募集・令和6年度手話奉仕員養成講座の受講者募集・・・4ページ

令和5年度介護職員初任者研修を実施しました・令和5年度3事業所交流会を開催しました・・・5ページ

あま市支えあい情報~生活支援コーディネーターだより~・・・6~7ページ

日常生活自立支援事業の生活支援員の募集・法人後見業務「サポートあま」記念講演会を開催しました・・・8ページ

生活福祉資金貸付制度のご案内・車いすをお貸しします・・・9ページ

各種相談案内・通所介護事業所廃止のお知らせ・善意のご寄附 ありがとうございました・・・10ページ

フードパントリーを実施しました・・・11ページ

ふれあい・いきいきサロンの活動紹介・・・12ページ

↓↓ PDFアイコンをクリックすると「まるっとあま」が開きます ↓↓

3月17日(日)金岩地区コミュニティ協議会・金岩区総会において、義援金の募集が呼びかけられました。

この総会で寄せられました義援金をコミュニティ協議会溝口紘会長、飯田光敏区長から、あま市共同募金委員会へ36,356円の寄附をいただきました。

この義援金は、中央共同募金会へ送金し、各県に設置された義援金配分委員会を通じて被災された方々に届けられます。

皆さまからのご支援に、心より感謝申し上げますとともに、一日も早い被災地の復興を願っております。

また、あま市共同募金委員会では、能登半島地震災害義援金を甚目寺総合福祉会館、美和総合福祉センターすみれの里、七宝老人福祉センターにて、募金箱を設置しておりますので、皆さんのご協力を、よろしくお願いします。